孤獨與死亡一向關係密切。每當看見有人自殺,我就想,這人太孤獨了。

加繆在《西西弗神話》開宗明義就表明真正嚴肅的哲學問題只有一個:人為什麼會自殺?自殺是最後的行動,呼應著內心最敏感最脆弱的部分。理性的理由,都不是人自殺的主要原因,很少人因為認真思考而自殺。真正令人想自殺的,是人意識到生活超出理解、超出控制。人感到世界不屬於自己,鬱悶無法排解,到了一個沸點,人就像沸水湧出來一樣從高樓墮下去。

自殺的源頭,難道不是孤獨嗎?無法理解生活、對世界感到陌生,恐怕不是大部分人的感受,都巿人營營役役,習慣於習慣,每天工作娛樂沒有時間想到人生,他們無論快樂與憂愁,都停留於表面。加繆筆下的,大概是那種獨坐窗前的文藝青年,讀著沒有人讀懂的書,咀嚼著沒有人明白的文字。

每當孤獨,我就想起Arnold Böcklin的Vila By The Sea。這套畫總共五幅,我獨愛第三個版本。黃昏時分,橘紅的天空下是黑色的叢森和染紅的沙灘,畫家故意把叢林畫得模糊,好像一團黑入侵後方的別墅。叢林蔓生,別墅旁邊的樓梯也隱沒在黑暗裡,我們可以推想別墅空置多年,景色隱隱透出不安。畫面中心是一個孤獨女子,披著黑衣,看不清面目,面對著不太平靜的海。這幅畫讓人一看就想到孤獨。海,象徵著自然的力量,而背後叢林蔓生的別墅,則象徵人類短暫、最終腐蝕的痕跡。看不清面目的女子,難道不是天下蒼生嗎?天行健,君子真的能自強不息?人面對著無法抵抗的自然力量,只會感到生命的徒然。

死是人無可避免的,但人總是孤獨去死。生老病死,沒有人能代替你去經歷。

(Vila By The Sea, Third Version)

很多人看過Böcklin的名作The Isle of Dead,就算沒看過,也可能看過電影The Tales of Hoffman,或聽過無數首命名為Isle of the Dead的交響樂。這幅畫使Bocklin名傳後世,然而,很少人知道,Isle of the Dead的靈感是來自Vila By The Sea。我想,在眾多畫家中,Böcklin最能了解孤獨與死亡的關係了。

Isle of the Dead貫徹Böcklin的抒情風格,Vila By The Sea讓人感到孤獨,Isle of The Dead就瀰漫恐怖的氣氛。 沒有人知道畫中的島在哪裡,歷代的爭論卻增添畫面神秘的氣氛。Isle of The Dead同樣有五幅,相傳畫中披著裹屍布的女人和船上的棺材是他畫第二版本時才加上去,之後的版本也加上,更修改了第一版本。第二版本是為一個叫Maria Berna的貴婦畫的,她要求畫家作畫記念她的亡夫,而這幅畫的主題是夢。相傳她要求Böcklin把自己也畫進去,披裹屍布的女人就是畫家本人。

不少畫評家把白衣女郎解作死亡的靈魂,而高聳的懸崖峭壁就代表人間以外的世界,島上渺無人煙,船夫獨自一人把死亡的靈魂帶到另一個世界,彷彿訴說著死亡之必然,生命之短暫。

(Isle of The Dead, Third Version)

觸發Böcklin畫這幅傳世之作的,除了贊助人豐厚的佣金,還有他當時痛不欲生的風濕症。雖然畫Isle of the Dead之前,他已得到不少人賞識,經濟上沒有大問題,但風濕症使他不能經常抬起手,無法如常作畫使他陷入嚴重的抑鬱裡。

痛,總讓人想到死。Vila By The Sea,女人孤獨地面對大海,Isle of The Dead,船上也只有一人,把自己送進鬼門關。無論痛和死,都是最個人最孤獨的感覺了,縱使有無限同理心也無法進入別人的身體裡。

上年我在漢堡的現代藝術博物館(Museum für Gegenwart Berlin)看了一個名為The Black Years的畫展,當中展出第二次世界大戰期間被保留或險被希特拉摧毀的作品。當時不少畫作被視為degraded art,但希特拉卻鐘情Isle of the Dead,特地把作品買下來,掛在他的音樂廳裡。把千萬人送死的大魔頭,果然對死亡情有獨鍾,但不知他自殺時想到的是什麼?我猜,他念茲在茲的,絕不是集中營裡的苦命人,而是被世界拋棄時那種一無事處的挫敗感,世界已不是他認識的世界,沒有人明白他,他不忍再活在世上了。

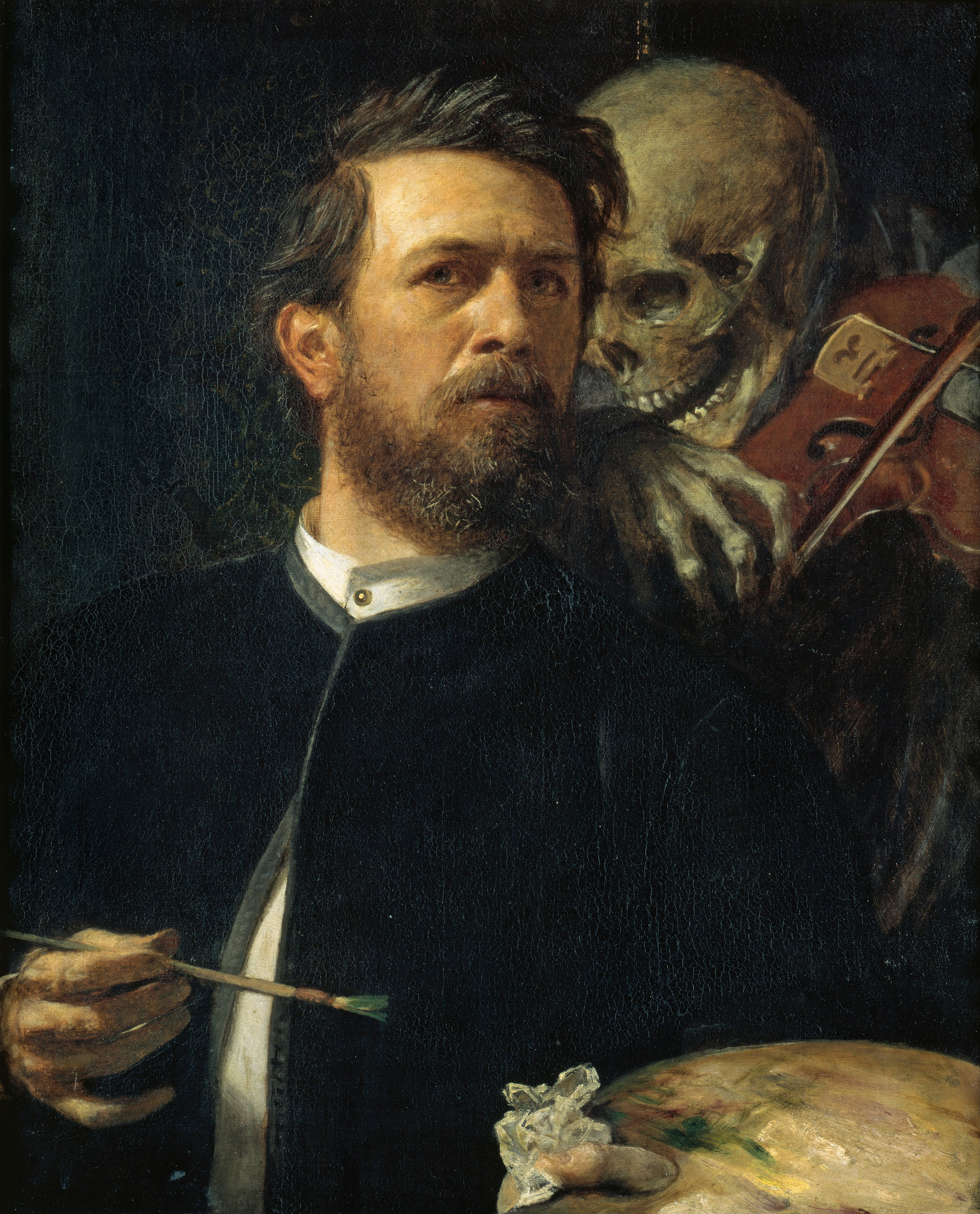

死是人的宿命,但不代表人生從此絕望,努力生活,對抗死亡,是人身為人的尊嚴。Böcklin的Self Portrait with Death Playing the Fiddle就瀰漫著這種樂觀。畫家在畫畫,死神卻在身後,但這幅畫跟Isle of the Dead不同,後者有一種宿命感,前者卻像與死神談判,畫中畫家所佔的位置比死神多,縱使死神形貌凶惡,但畫家的神情並不畏懼,他以畫畫來延續自己的生命。這幅畫令我最印象深刻的,不是畫家,也不是死神,而是那個fiddle。畫中fiddle象徵死亡,Katherine Mansfield的名作Bliss裡小提琴也是重要象徵,”Why be given a body if you have to keep it shut up in a case like a rare, rare fiddle?” 歷代評論家對這個rare fiddle爭論不休,但我認為這同樣象徵衰落、死亡吧,當上天給你生命,為什麼要把生命隱藏,讓生命凋謝呢?女主角Bertha對抗社會對女性無形的壓迫,認為女性可以自由表達內心的情感,就如同Bocklin Arnold以畫畫對抗死亡一樣。

死亡的路是孤獨的,每個人對抗死亡的方式都不同,活得精彩就好了。

(Self Portrait with Death Playing the Fiddle)